Единство двух сердец

В октябре была исполнена последняя воля Олега Протопопова. Урны с его прахом и прахом Людмилы Белоусовой были захоронены на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. Протопопов ушел из жизни в октябре прошлого года, Белоусова – в сентябре 2017-го. Шесть лет Олег Алексеевич хранил у себя дома урну с прахом партнерши, жены и музы.

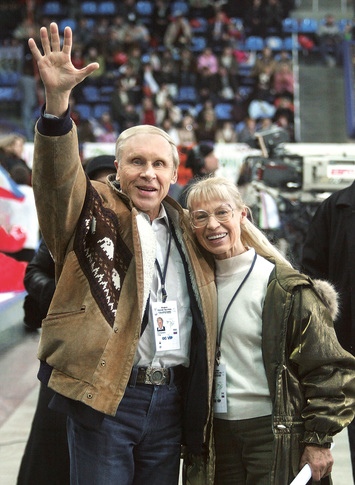

© Игорь Уткин / ТАСС

© Игорь Уткин / ТАСС

Досье \ Людмила Белоусова

- Родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске

- Скончалась 26 сентября 2017 года в Гриндельвальде, Швейцария

Олег Протопопов

- Родился 15 июля 1932 года в Ленинграде

- Умер 31 октября 2023 года в Интерлакене, Швейцария

- Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании (1964, 1968)

- Четырехкратные чемпионы мира и Европы

Удивительно, но даже такое возвращение на родину первых в истории советского фигурного катания олимпийских чемпионов было воспринято неоднозначно. Мол, зачем было оказывать такие почести «предателям родины». Ведь в 1979 году, отправившись в Швейцарию якобы для подготовки номера для гастролей Ленинградского балета на льду, двукратные олимпийские чемпионы не вернулись в СССР.

Только они не были диссидентами в привычном понимании этого слова. Да и вообще врагами советской власти. Белоусова и Протопопов жили в удивительной стране, можно даже сказать – на планете под названием «Фигурное катание». Их не интересовали общественный строй, политика и даже собственный быт. В жизни двукратных олимпийских чемпионов были только лед, коньки и любовь, которую они пронесли через годы и расстояния.

В начале 1970 х диктовавшие на протяжении двух олимпийских циклов стиль и моду в парном катании ленинградские фигуристы стали проигрывать даже не столько стремительно ворвавшимся в сборную СССР конкурентам, сколько сопернику по имени Время. Они искали кусочек планеты под названием «Фигурное катание» в Ленинграде – и не находили его. Тогда-то и решились на отъезд, о котором, конечно, знали и не стали ему препятствовать компетентные органы.

Впервые довелось взять интервью у первых советских олимпийских чемпионов во время чемпионата Европы – 2002. Он проходил в Лозанне, неподалеку от курортного местечка Гриндельвальд, где обосновались Белоусова и Протопопов. Затем они несколько раз приезжали в Санкт-Петербург и всегда находили время для беседы. В этом интервью собраны самые интересные фрагменты, которые позволяют понять жизнь и судьбу великих чемпионов.

В каждый приезд в Санкт-Петербург вы первым делом направляетесь на Литераторские мостки Волковского кладбища……

Олег Протопопов (О. П.): Там в одной могиле с отчимом, поэтом Дмитрием Цензором, похоронена моя мама, балерина Агния Груздева. В блокаду Цензор спас нам с мамой жизнь, вывезя из осажденного города. И первые коньки, на которых стал заниматься фигурным катанием, подарил мне он.

Людмила Белоусова (Л. Б.): На Литераторских мостках мы обязательно подходим к могилам знаменитых танцовщиков Натальи Дудинской и Константина Сергеева, чьим мастерством восхищались, и певца Бориса Штоколова, с которым нас связывали долгие годы дружбы.

Знаменитый солист Мариинки был вашим соседом по дому на Петровской набережной, где жили представители творческой интеллигенции. В Ленинграде дом называли «дворянским гнездом». Не обидно, что сейчас он стал «гнездом новых русских»?…

Л. Б.: Я бы так не сказала. Особенно глядя на то, как выглядит подъезд, в котором мы жили. В нашей квартире живут самые обычные люди. Они даже не поменяли обои, которые остались в наследство от нас.

О. П.: Все в этой квартире сохранилось с тех пор, когда мы ее покинули. В неприкосновенности сохранилась даже кафельная плитка, которую привезли с чемпионата мира в американском Колорадо-Спрингс.

Ваша пара смотрелась на льду как единое целое. За счет чего?…

О. П.: Если говорить о техническом компоненте, то важна была фактура партнеров. Это чисто балетный термин, который подходит и для характеристики фигуристов. У нас с Людой, особенно по меркам середины прошлого века, была идеальная совместимость.

Л. Б.: Мне кажется, не меньшее значение имеет и невидимое биополе партнеров. Если они отталкиваются друг от друга, то дуэт никогда не сложится. Когда же биополя сливаются, то вы и видите не двух партнеров, а единое целое.

Когда вы почувствовали, что ваши биополя слились?…

Л. Б.: Мне кажется, с первых совместных шагов на льду.

С кем вы выступали до того, как встали в пару?…

Л. Б.: Мы начинали как одиночники. Я даже была призером всесоюзных соревнований в одиночных танцах на льду. Был в ту пору такой вид программы. Чемпионский титул в этой дисциплине выигрывала Елена Осипова, которую сейчас все знают как великого тренера Елену Анатольевну Чайковскую. В Советском Союзе соревнования проводились между спортивными обществами, и нужно было выставлять на турниры еще и спортивные пары.

О. П.: Вот мне в ДСО «Динамо» и дали в качестве партнерши Валю Торощину, весившую 69 кг. Удивительно, но мы даже поддержки выполняли. Примитивные, конечно, но все же…

Л. Б.: А я защищала цвета спортобщества «Искра» и сделала свою первую парную программу вместе с Кириллом Гуляевым. Мы с ним один год выступали.

Как же возник дуэт Белоусова – Протопопов?…

Л. Б.: Случайно. В 1950 е на весь Советский Союз был один маленький искусственный каток, расположенный в детском парке Дзержинского района Москвы в Марьиной Роще. Там в 1954 м проводился тренерский семинар, куда приехали специалисты фигурного катания со всей страны. Пожилые в основном люди, уже не способные что-то продемонстрировать на льду своим ученикам. Руководители моего спортобщества решили немного подкормить меня. Время было голодное, а участникам семинара полагались талоны на питание. Вот и направили меня туда, хотя я и не была тренером.

О. П.: Меня послали на этот семинар от Ленинграда вместо заболевшего специалиста. Мы с Людмилой были самыми молодыми его участниками, и нас ставили демонстрировать различные парные элементы. Однажды, когда в работе семинара образовалось «окно», решили попробовать что-нибудь сделать на льду. В этот момент нас увидел один из известных в ту пору тренеров и спросил: «Как долго вы катаетесь вместе?» Когда сказали, что 30 минут, он не поверил. Утверждал, что меньше чем за два года добиться такого взаимодействия невозможно. Видимо, тогда и зародилась у нас мысль о дуэте. Осуществить ее было не так-то просто. Я ведь служил в ту пору на флоте. Повезло еще, что мой первый тренер Иван Иванович Богоявленский добился перевода в Ленинград. До этого проходил службу сначала в Североморске, а потом в губе Грязной. В родном городе меня определили в боцманскую команду дивизии строящихся кораблей. Служба была не сахар, но раз в неделю давали увольнительную на берег, и можно было тренироваться.

Добившиеся признания спортсмены всегда стремились перебраться из Ленинграда в Москву. Почему же ваш дуэт выбрал Северную столицу?…

О. П.: Действительно, мы поначалу хотели тренироваться в Москве, но я ведь продолжал службу. Когда у нас с Людмилой что-то стало получаться, обратился к тогдашнему президенту Федерации фигурного катания СССР Александру Толмачеву с просьбой помочь перевестись в сухопутные войска. Мне ответили, что это невозможно. Тогда Людмила приехала ко мне.

Л. Б.: Я переехала на берега Невы в конце 1954 го. В ту пору заочно училась в Московском институте железнодорожного транспорта, а в Ленинграде был точно такой же вуз. Уже в январе 1955 го мы с Олегом выступали на чемпионате СССР. Никакого романа у нас тогда не было. Просто для меня спорт был единственной возможностью проявить себя. В детстве мечтала стать балериной, но мы жили тогда в эвакуации в Ульяновске, где, как вы понимаете, не было никаких условий для хореографической карьеры. Вернувшись в Москву, стала заниматься фигурным катанием.

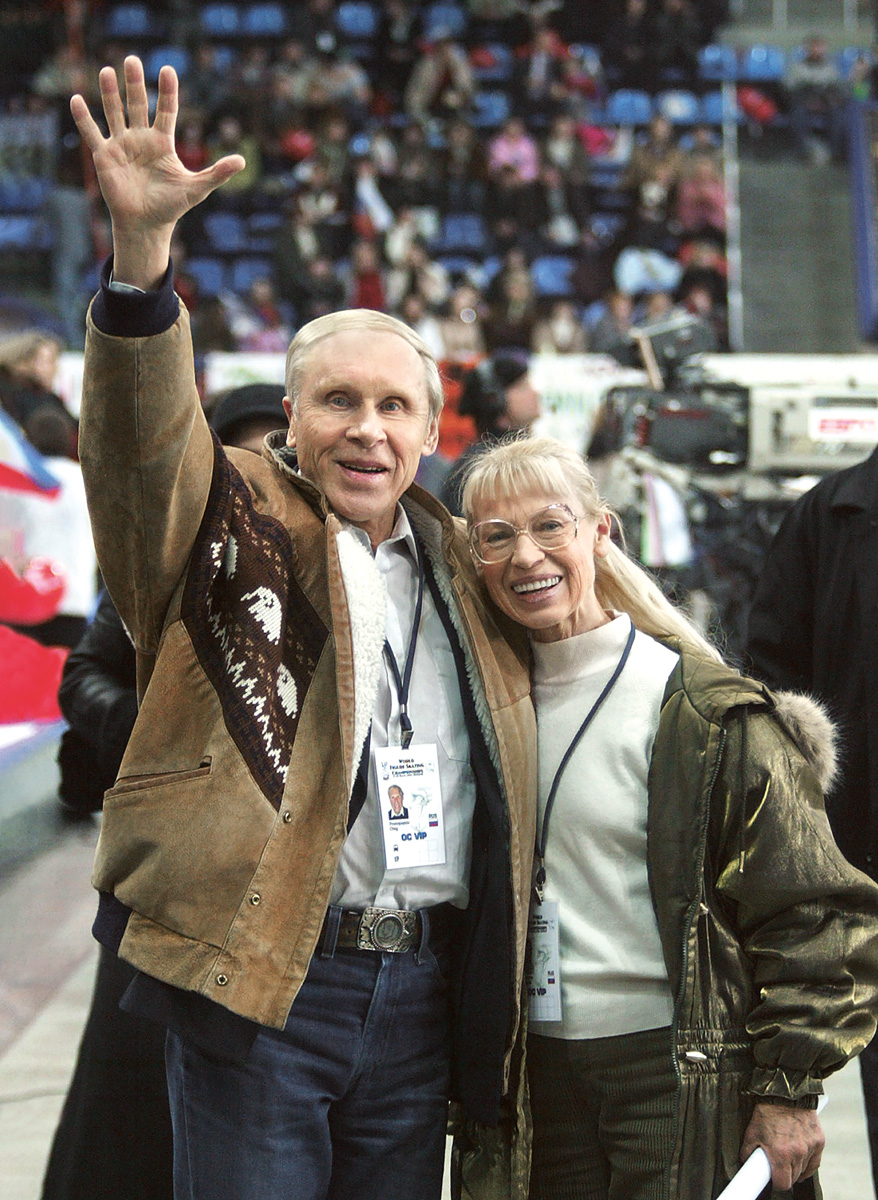

В 1964 году в Инсбруке Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами, сенсационно опередив пару из ФРГ

В 1964 году в Инсбруке Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами, сенсационно опередив пару из ФРГ

© Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0

Перед вашей первой победной Олимпиадой в Инсбруке в 1964 году фаворитами считались трехкратные чемпионы мира Марика Килиус и Ганс-Юрген Боймлер из ФРГ. Как вам удалось обыграть стопроцентных претендентов на золото?…

О. П.: Немцы ехали в Инсбрук, предвкушая победу. Пара была классная, ничего не скажешь. Даже внешне Марика была броской, красивой. И «раскрутку» им сделали соответствующую: открытки выпустили с надписью «Олимпийские чемпионы 1964 года Килиус и Боймлер». Их сначала по три марки продавали. Когда мы у них выиграли, то эти карточки раритетом стали. С нашими автографами по 250 марок уходили.

Л. Б.: Началось все с жеребьевки, которая, как мне кажется, просто надломила наших основных конкурентов.

О. П.: Немцы очень боялись, что им придется выступать до нас. Судьи ведь всегда какой-то зазор оставляют. Как чемпионы мира, они начинали жеребьевку, и Боймлер вытянул номер 2. Затем стали вызывать всех остальных участников по алфавиту в зависимости от названия страны. И когда дошла очередь до представителей USSR, оставались неразыгранными только два номера – 1 и 9. Представляете, что бы было, если бы нам пришлось открывать состязания! И тут мне на помощь пришел… товарищ Сталин. Вообще-то, «лучшего друга советских физкультурников» я никогда не жаловал. В Инсбруке же вспомнил его знаменитую фразу: «Наше дело правое, победа будет за нами». И из двух остававшихся бумажек взял ту, что лежала справа. Нужно было видеть, как изменились в лице Моника и Ганс-Юрген, когда объявили: «Белоусова – Протопопов, номер 9». Не повезло в этой ситуации только второй нашей паре: Татьяна Жук и Александр Горелик своей «Летучей мышью» открывали олимпийский турнир.

Неужели жребий так повлиял на немцев, незадолго до этого обыгравших вас на чемпионате Европы?…

О. П.: В Гренобле мы проиграли не по делу. Просто со льда тогда не убрали шпильку, выпавшую из прически выступавшей до нас фигуристки. Это привело к падению. На Олимпиаде решили сами перед выступлением убрать со льда все, что могло бы нам помешать. Заодно и размялись. Ведь организаторы приготовили участникам состязаний спортивных пар оригинальный сюрприз. Обычно на подобных турнирах сначала выступали пять пар, затем разминались представители второй группы. В Инсбруке регламент изменили, забыв предупредить нас. Сначала разминка первой группы, затем – второй, затем выступления пяти дуэтов и без перерыва продолжение соревнований для оставшихся пар. Нам пришлось в спешном порядке в подтрибунном помещении повторить основные элементы.

Почему практически всегда в качестве музыкального сопровождения вы выбирали классику?…

Л. Б.: Она была близка нам по духу. Для того чтобы подчеркнуть красоту движений, классика подходит как нельзя лучше. Чаще всего мы выбирали мелодию после прослушивания пластинок. Иногда после радиотрансляций. Тогда по радио часто звучала классическая музыка.

О. П.: Только один раз мы сделали исключение и в 1961 году к чемпионату мира в Америке подготовили «Мою прекрасную леди».

Какую из своих программ вы считаете вершиной?…

Л. Б.: Если говорить о спортивных выступлениях, то подготовленный к Олимпиаде в Гренобле ноктюрн Шопена.

О. П.: Была у нас еще одна программа – «Смейся, паяц». Мы подготовили ее перед самым отъездом из СССР. Это был своеобразный протест против системы, в которой человек мог лишь смеяться или рыдать, но ничего не мог сделать. Этот номер мы долго исполняли, выступая в знаменитом на весь мир шоу Дика Баттона.

Выступление на Олимпийских играх 1964 года

Выступление на Олимпийских играх 1964 года

© РИА Новости

Почему после второй олимпийской победы вас так настойчиво стали провожать из спорта?…

О. П.: Все третировали нас возрастом. Апофеоза эта кампания достигла перед Олимпиадой в Саппоро. Мы тогда уже считались третьей-четвертой парой во всесоюзном рейтинге, но к олимпийскому сезону готовились очень серьезно. Выиграли даже традиционный турнир на призы газеты «Московские новости». Когда решался вопрос о формировании сборной, не погнушались прийти в Спорткомитет. Сказал чиновникам, что гарантирую как минимум третье место. Только они не были заинтересованы в полностью советском пьедестале. Им был нужен вариант, при котором «бронза» доставалась фигуристам из ГДР Мануэле Грос и Уве Кагельману, а взамен восточногерманский судья ставил бы нашего Сергея Четверухина на второе место в состязаниях одиночников. Вот и поехали в Саппоро Василий Благов и Ирина Черняева, которые благополучно заняли там пятое место. Мы ведь тогда не за себя бились. Просто настроены были патриотично, хотели, чтобы весь мир увидел полностью советский пьедестал.

В какой момент вы из советских патриотов превратились в людей, трезво оценивающих реалии социалистической жизни?…

О. П.: Помните, был такой Александр Яковлев, «архитектор перестройки»? Мы к нему в начале 1970 х на прием хотели попасть. Он тогда агитацией и пропагандой в ЦК КПСС ведал. Хотели рассказать, что, выиграв несколько отборочных соревнований, так и не попали в сборную. Будущий лидер горбачевской эпохи полчаса продержал нас у входа, не пустив даже в приемную, а потом укатил куда-то на совещание. Так мы и не смогли добиться понимания в партийных структурах. Правда, потом нас вызвали отвечавший в ЦК за спорт Борис Гончаров и тогдашний президент Федерации фигурного катания СССР Анна Синилкина. Предложили почетные проводы на тренерскую работу. Они напирали на то, что нужно развивать артистическое направление у спортивных пар. Мы стали возражать: зачем уходить, если наши выступления приносят радость публике, а мы сами еще можем кататься? Да и вообще, почему нам должны диктовать, как жить? До 1973 года мы бились на всех соревнованиях и, лишь окончательно убедившись, что существующую систему не сломать, ушли в Ленинградский балет на льду.

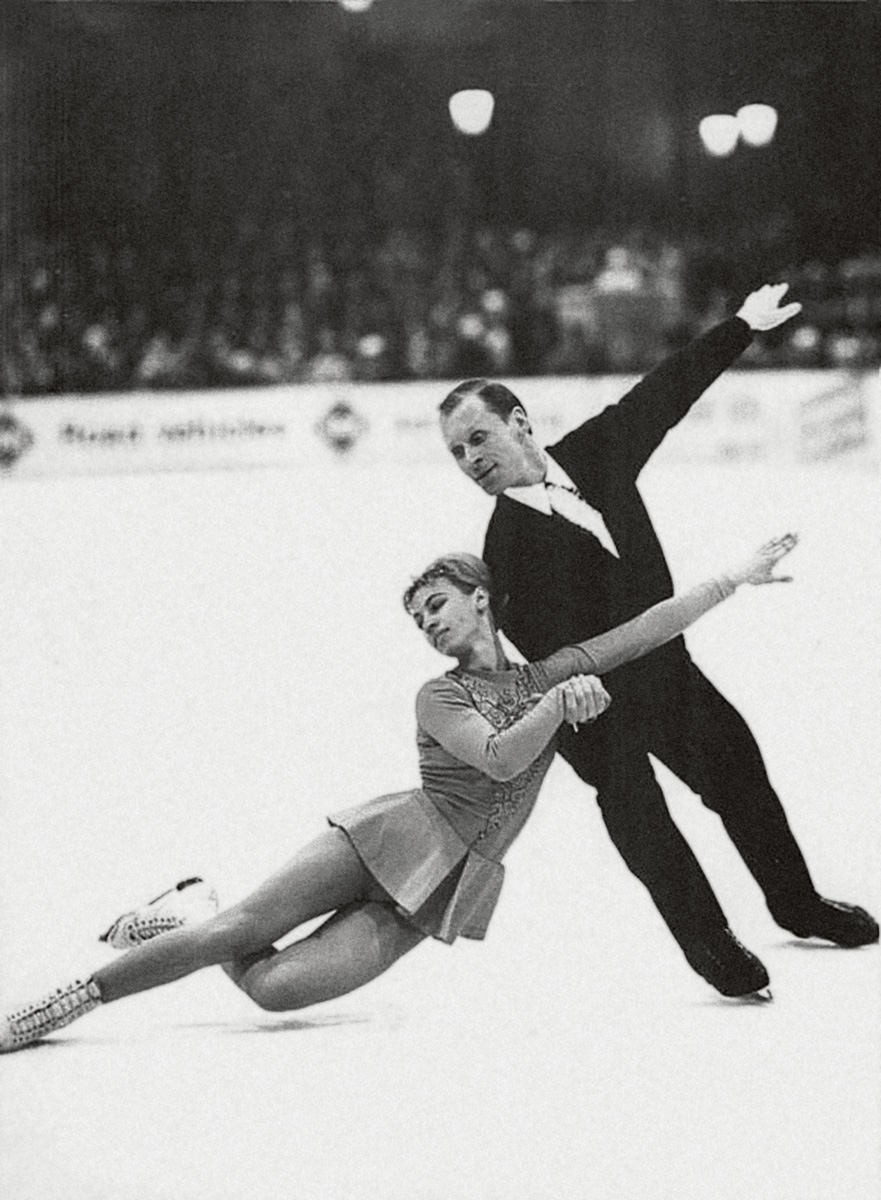

С золотыми медалями Игр в Инсбруке. После отъезда из СССР Белоусова и Протопопов поселились в швейцарской коммуне Гриндельвальд. Там они жили зимой, а на лето перебирались в американский Лейк-Плэсид

С золотыми медалями Игр в Инсбруке. После отъезда из СССР Белоусова и Протопопов поселились в швейцарской коммуне Гриндельвальд. Там они жили зимой, а на лето перебирались в американский Лейк-Плэсид

© РИА Новости

Уж там-то, наверное, двукратных олимпийских чемпионов, у которых каждая программа была произведением искусства, встретили с распростертыми объятиями?…

О. П.: Как бы не так! Нам сразу заявили, что мы не подходим. Если спортивные чиновники упрекали нас в излишнем артистизме, который якобы не подкреплялся современной техникой, то здесь заявляли прямо противоположное: «Вы спортсмены, а нам нужны артисты». Пришлось проглотить и эту пилюлю. Семь месяцев добивались, чтобы нас приняли в труппу. Помогла министр культуры Екатерина Фурцева, специально звонившая в Ленинградский обком КПСС. И еще она нам посоветовала переехать в Москву. Так и сказала: «У меня здесь телефон, вертушка правительственная, один звонок – и все вопросы будут решены. А с Ленинградом всегда будут проблемы». Только я никуда не хотел уезжать из родного города, где выжил в блокаду.

Неужели даже протекция министра культуры не помогла вам в карьере артистов балета на льду?…

О. П.: Шесть лет мы катались инкогнито. Наши фамилии врозь стояли на афишах среди танцоров кордебалета. Крупными буквами на рекламных плакатах были написаны совсем другие имена. У нас был сольный номер, который публика заставляла исполнять на бис по 5–6 раз. Это страшно не нравилось художественному руководителю балета на льду Адольфу Хамзину. При каждом удобном случае следовала реплика: «Не позволю устраивать сольный концерт в моем театре!» Основной же конфликт возник из-за нашего желания увеличить сценическую площадку. Исполнять ту же «Лунную сонату» на малюсеньком катке просто опасно. Мы хотели сделать первый в мире классический балет на стандартной площадке, предназначенной для выступлений фигуристов. Знали, как это сделать, но все упиралось в страшное противодействие всей труппы. До нас доходили закулисные разговоры: если Протопопов станет художественным руководителем, то заставит работать в 20 раз больше при прежней зарплате. Резонно. Им лучше было оставить все как есть. Ведь Хамзин пристроил свою дочку, выгнанную из балетной школы и дотоле никогда не стоявшую на коньках, в свой коллектив. На ту же ставку, что была у нас.

Когда созрела мысль об отъезде?…

О. П.: Мне было уже 47, Люде – 44. По принятым в балетной среде правилам, возраст, намного превышающий пенсионный. Нам постоянно намекали, что пора заканчивать. С зарубежными гастролями, которые были тогда единственной отдушиной, стали возникать проблемы. От подписи секретаря парторганизации Ленинградского балета на льду зависело, поедем мы в очередное турне или нет.

Л. Б.: Нас приглашали в Швейцарию, уже чемоданы были собраны. Вместо этого пришлось ехать в Донецк. И так каждый раз.

О. П.: Уехать навсегда помог случай. Ленинградский балет на льду пригласили на трехмесячные гастроли в Бразилию. Выступать нам нужно было на катке размером 18 на 26. Мы отказались, сказав, что в репертуаре нет номера для маленькой площадки. Только без нас бразильские импресарио не хотели даже браться за организацию гастролей. Тогда удалось прийти к компромиссу с руководством. В наш законный отпуск мы уехали в Швейцарию, взяв на себя обязательство за месяц подготовить специальный номер для бразильских гастролей. В Ленинград уже не вернулись.

За счет чего вам долгие годы удавалось поддерживать потрясающую форму и выступать на льду?…

Л. Б.: Мы просто продолжали кататься. Сказать, что скрупулезно соблюдали режим, не могу. Иногда за полночь продолжали работать или беседовать. Питались, правда, строго по науке. Главное, конечно, тренировки. Мы не только работали на катке, но и проводили часы перед монитором, продолжая постигать технические нюансы.

Как вас воспринимали молодые фигуристы, с которыми приходилось выступать в одних шоу?…

Л. Б.: Они относились к нам с уважением. Одна из фигуристок, которой мы показали записи из своей видеотеки, даже воскликнула: «Не ожидала, что увижу такое!»

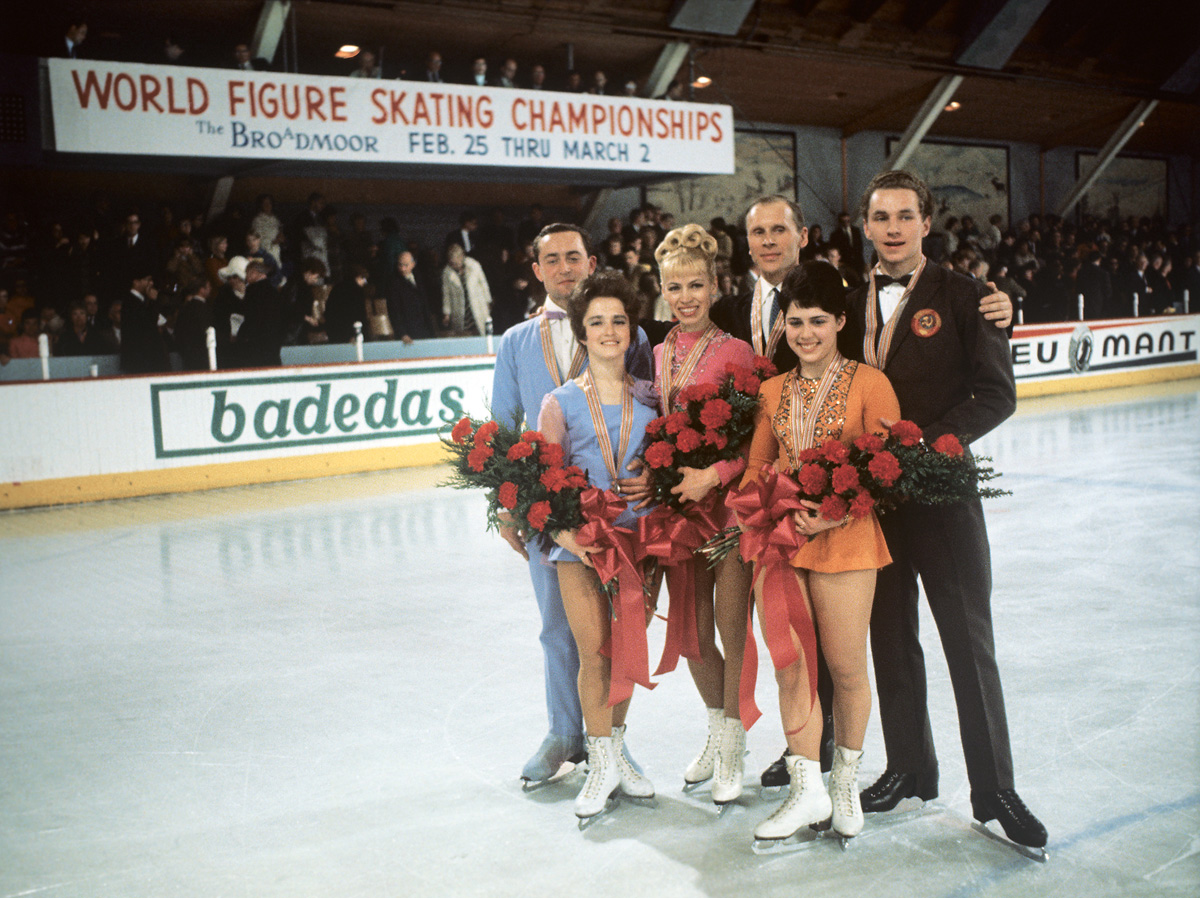

Легендарные советские фигуристы Алексей Мишин, Тамара Москвина, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Ирина Роднина и Александр Зайцев

Легендарные советские фигуристы Алексей Мишин, Тамара Москвина, Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Ирина Роднина и Александр Зайцев

© Виктор Шандрин / Фотохроника ТАСС

Вы ведь придумали множество оригинальных элементов. Почему ни один из них не назван вашим именем?…

О. П.: Чиновники советские не пожелали. Когда в дополнение к традиционной спирали придумали новую, нам сказали: «Не нужно называть ее чьим-то именем». Сейчас ее исполняют под названием «спираль смерти». Следующая спираль, которую мы исполнили впервые, по времени первого исполнения совпала с выходом в открытый космос Алексея Леонова. Этот элемент окрестили «космической спиралью». Еще одну нашу находку – «спиралью любви».

Понравился ли вам снятый российскими кинодокументалистами фильм о паре Белоусова – Протопопов, премьера которого была приурочена к чемпионату мира 2005 года?…

Л. Б.: Отличная режиссерская работа, много уникальных архивных кадров. Съемочная группа побывала у нас дома в Гриндельвальде и очень деликатно отобразила нашу нынешнюю жизнь. Мы даже удивлялись, когда в «Лужниках» посмотревшие фильм совсем молодые люди узнавали нас.

О. П.: Вообще, реакция на нас – это отдельная тема. Никогда не забуду, как в Америке одна русская чета, проходя мимо нас, спорила: неужели это Белоусова и Протопопов? Люди, глядя на нас, вспоминают свою молодость и удивляются, как мы сохранили ее на долгие годы.

Белоусова и Протопопов придумали для фигурного катания много разных элементов, но ни один не был назван их именем. Так, они авторы сложнейшей «спирали смерти», а также «космической спирали», впервые ими исполненной в одно время с выходом Алексея Леонова в открытый космос. Еще один их элемент называется «спираль любви»